Destination

遥かな旅

Destination

遥かな旅

宇宙周遊一笑中 うちゅう しゅうゆう いっしょうちゅう!

世界をどこまでも一笑いのうちに巡ってこようさ!

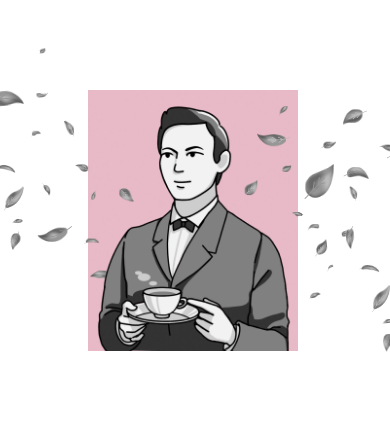

森 有礼(もり ありのり)19歳は

出立にあたって強がって一句詠んだ。

のちに彼は初代文部大臣として

日本の教育制度の基礎を築くこととなる。

1865年4月17日。

薩摩藩の命で英国を目指したのは、

留学生15人と使節員の4人からなる計19人。

藩内のエリートを集めた開成所から選抜された俊英たちである。

薩英戦争で外国勢力を排斥する攘夷(じょうい)の

無謀さを改めて悟ることになった薩摩藩は

五代 友厚(ごだい ともあつ)29歳の建言によって

新しい時代を担う若者を育てるべく

彼らを海外に派遣した。

幕府の鎖国政策、渡航禁止の時代。

発覚すれば死罪を免れない

隠密の旅は命懸けであった。

二度とこの地には戻れないかもしれない。

13歳になったばかりの

長澤 鼎(ながさわ かなえ)は

直前に髷(まげ)を落としてザンギリ頭となった。

武士の誇りは託され、母に手渡され

今生の別れとなる。

国のために命を捨てる。

藩命を受けた門出に涙は許されなかった。

感情の高ぶりだけが不安な胸中を支えていた。

火の国の晴れ渡った空を胸に焼き付け

薩摩隼人は、羽島を船出した。

旅中は 見るもの。聞くもの。出会うもの。

何から何まで。まったくの異次元。

最初に寄港したのは香港。

はじめて異国の地を踏んだ。

そこで洋服を買いそろえた。

シンガポールを出航するデッキでは

別れのハグとキスをする夫婦に驚き

頬を真っ赤に染めた。

航海中は毎日2時間以上英語を学んだ。

先生は堀 孝之(ほり たかゆき)21歳と

同行していた英国人や船の乗り組員。

外国人乗客とも積極的に会話した。

ペナン島を経由してマラッカ海峡を抜けインド洋へ。

一行を乗せた船は さらに西へ。

スリランカのガルを経由して

アラビア海へ北上してインドを目指す。

まさしく大英帝国領を経由するルートである。

カオスのボンペイをあとに

アラビア海を抜け英国の植民地アデンを経由して

紅海に入りスエズ湾を抜けスエズ港へ。

砂漠の陸路を石炭が煙る夜汽車で

カイロを経由してナイル川を渡り

アレキサンドリアへ向かった。

それから再び船で地中海を渡る。

マルタを経由してジブラルダル海峡を

抜けると北大西洋に出る。

ブルターニュ半島を越えると

とうとう英国南部の港町サウサンプトンに入港した。

6月21日。羽島を発ってから65日が経過していた。

一同は、フォーマルな紋服姿(もんぷくすがた)に

着替え客車に乗り込んだ。

異国の乗客たちは目を見張る。

一路、ロンドンに出発。

窓にかじりつくようにして眺めると

針葉樹の林を抜けて

一面の菜の花畑や放牧される羊たちの群れ

美しい田園風景は郷愁を誘う。

車窓の景色に目を奪われている間に列車は

ウォータールー駅のプラットフォームに到着した。

ロンドンは当時、人口が既に300万人を超え

大量の鉄とガラスでつくられた巨大な建物が並び

街路にはガス燈がともり

地下鉄が走る世界一の近代都市。

世界の工場といわれた近代産業と

市民が選挙権を持つ社会がそこにあった。

彼らは繁栄をきわめた

ビクトリア王朝時代の大英帝国に

とうとう足を踏み入れたのだ。

大学入学年齢に達していなかった長澤 鼎(ながさわ かなえ)は

一人スコットランドにある中学校に編入。

14名はロンドン大学の一校である

ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン(UCL)の聴講生となった。

4人の使節員は

ヨーロッパ各地を回って

国情の視察や紡績機械・武器などの商談を行った。

当時、英国においてUCLだけが

信仰や人種の違いを超え すべての学徒に門戸を開いていた。

自由な学風と進取果敢な精神は

彼らに大きな影響を与えることとなる。

異質の調和を信念とする科学者である

アレクサンダー・ウイリアムソン教授は

夫人のキャサリンとともに

彼らを家族のように愛しみ世話をして

生活の中から「西欧の神髄」を感じさせ

彼らを「ニッポン人」に変えた。

実践的な科学を学ばせ、習得させ

実際の工場や鉄工所・印刷所、造船所や軍港を見せて

祖国の近代化に役立つ考え方と技術を身につけさせた。

科学や数学、天文学など

それぞれが分野に分かれて猛烈に勉強をした。

彼らは「薩摩スチューデント」と呼ばれた。

先んじてUCLで学んでいたのは

長州藩からの留学生「長州ファイブ」。

遠藤 謹助(えんどう きんすけ)のちに

「造幣の父」として知られる。

井上 勝(いのうえ まさる)のちに

「鉄道の父」として知られる。

伊藤 博文(いとう ひろぶみ)のちに

「内閣の父」として知られる。

井上 馨(いのうえ かおる)のちに

「外交の父」として知られる。

山尾 庸三(やまお ようぞう)のちに

「工学の父」として知られる。

ともにウィリアムソン教授の指南を受け

学生生活を通してお互いの親睦を深めていった。

かつて戦火さえ交えていた

薩摩藩と長州藩が

薩長同盟が結ばれるより前に

遠く離れたロンドンで藩の枠を超えて

日本人としての意識に目覚めていたのであろう。

UCLの中庭に建立された記念碑には、

薩摩スチューデント19名・長州ファイブ5名の

名前が一緒に刻まれている。

彼らは英国を拠点に欧州各地で大いに見地を得た。

英国生活にも慣れ、物質文明への驚きも薄れかけた頃

さらに見聞を広めたいとして米国に向かう猛者もいた。

少なくとも5〜6年かけてエリートを育て上げ

新薩摩を指導する人材になることが、この英国派遣の計画であった。

しかしながら

西郷隆盛が坂本龍馬と歴史的な対面を

果たしていた時分。

さらに倒幕運動をすすめる薩摩藩の財政にとって

留学生たちへの出費は軽いものではなく

仕送りは途絶えがちにだった。

留学生たちは経済的に苦くなった。

1868年

留学生たちの足並みは乱れ始め

支援者を頼り一人またひとりロンドンを去っていく。

Farewell 別れ

とうとう薩摩藩は帰国の訓令を発した。

薩摩スチューデントは事実上

大きな成果をあげられないまま

散り散りになっていった。

薩摩スチューデントは、それぞれの目的地へ

Members

顔ぶれ

Members

顔ぶれ

※ 薩摩スチューデント19名

Arrive 辿り着く

1983年衆院本会議場。

ロナルド・W・レーガンは米国大統領として

初めて日本の国会で演説を行った。

片言の日本語を交えたスピーチの中で

聞き慣れない1人の日本人の名前が飛び出した。

「1865年、ナガサワ・カナエという

サムライ・スチューデントが日本をあとにし

西洋で学んだ。

10年後、彼はカリフォルニア州サンタ・ローザで

小さなワイナリーを開き、やがてカリフォルニアの

グレープ・キングとして知られるようになった。

米日両国にとって、この元戦士の

ビジネスの功績には多大なものがある…」。

長澤 鼎(ながさわ かなえ)

最年少の薩摩スチューデントがアメリカに渡り

丹精込めて作られた上質のワインは

ヨーロッパや日本にも輸出され

カリフォルニアは名産地として世界に認められた。

彼は巨万の富を築き、名士になって

「カリフォルニアのブドウ王」と呼ばれていたのだ。

サンタローザの美術館には、

今も長澤の刀が展示されてる。

「サムライ長澤」の象徴として。

※ 史実に基づいた物語

And Then それから

五代 友厚(ごだい ともあつ)は

温暖な鹿児島の気候は紅茶の生産に適しており

「紅茶をつくって輸出すべし」

紅茶の製法からレシピまで記して。

建白書を薩摩藩に提出した。

明治時代になって

彼の同僚だった石河 確太郎(いしかわ かくたろう)が

インドから持ち帰った紅茶の種子から

鹿児島県枕崎市で日本初の露地栽培に成功した。

薩摩紅茶の誕生

「べにほまれ」がそれである。

ロンドンでお茶を愉しんだであろう

薩摩スチューデントに想いを馳せて

いち早くグローバル社会に触れた彼らは

近代日本の礎を築いた。

トリビュート !

尊敬の印と賛辞を贈りたい。

鹿児島が名実ともに日本一の茶産地となった現在。

古きを温ねて

新しい創造と挑戦をする時は訪れた。

世界から鹿児島へ

鹿児島から世界へ。

繋いでいきたい

ヒト・コト・モノ

The Spirit of Satsuma.

Visit めぐる